2024 牙醫學會研討 秋季會刊(李奕瑋醫師)

2024 IAFGG 國際顱顏生長協會學術研討 參訪記錄與心得

作者: 李奕瑋 醫師

2024年4月18-21日,國際顱顏生長引導協會 ( International Association of Facial Growth Guidance, 簡稱 IAFGG )於韓國首爾舉辦學術研討會。協會創始人,傳奇性的矯正醫師---約翰.梅 ( John Mew ) 也從英國遠道而來。即便高齡96歲的他已須由助理推著輪椅參與,這樣不辭辛勞親自 到場,其致力於追尋治癒現代人(兒童)顱顏發育不良的熱誠與使命感可見一斑。(圖1)

圖1, Dr. John Mew (圖左1)與大家分享其治療理念

依據梅醫師超過半世紀的行醫研究與觀察,他提出「理想生長前提」(Tropic premise) 理論,認為 口腔姿勢的不良,是導致齒顎發育畸形的原因,並且多數導致顎骨的前向生長不足,同時或多或少 增加了垂直生長量。顎骨的發育不良也間接造成口咽空間縮限,因而增加睡眠呼吸障礙 (sleep- disordered breathing)或阻塞型睡眠呼吸中止症 (obstructive sleep apnea)的發生,從而影響 患者整體的身心健康。

IAFGG與會講師都是和梅醫師抱持相同的治療理念,在齒顎矯正治療上力求避免造成患者口腔空間 的縮限,或對顎骨往後牽引。因此早期的前向生長引導 ( Fowardontic) 才能避免成年後因為顎骨發 育不足,面臨更複雜的治療難題,例如窄縮的顎骨導致齒列擁擠、牙齒角度前凸,或上下顎位置不 和諧,除非靠正顎手術修正生長錯誤的骨形,否則往往只能遷就錯誤的骨架,靠外力或拔牙減少牙 齒數量,把看似特別突出的牙齒往後拉,以改善美觀,實際上更縮減了口腔空間,導致部分成人矯 正患者在術後產生 (或加重)呼吸障礙等等副作用。

今年的演講與報告,在兒童早期矯正(生長引導)的部分,除了有來自歐洲(Dovile Drungilaite 圖 2)、澳洲 (Simon Wong 圖3)、美洲 (Sandra Kahn 圖4, Marisa Santo 圖5) 及中東 (Serwan Abdulla Sulaiman)等國醫師發表治療應用,更有日本、韓國 (圖6)多位醫師分享亞洲兒童案例。

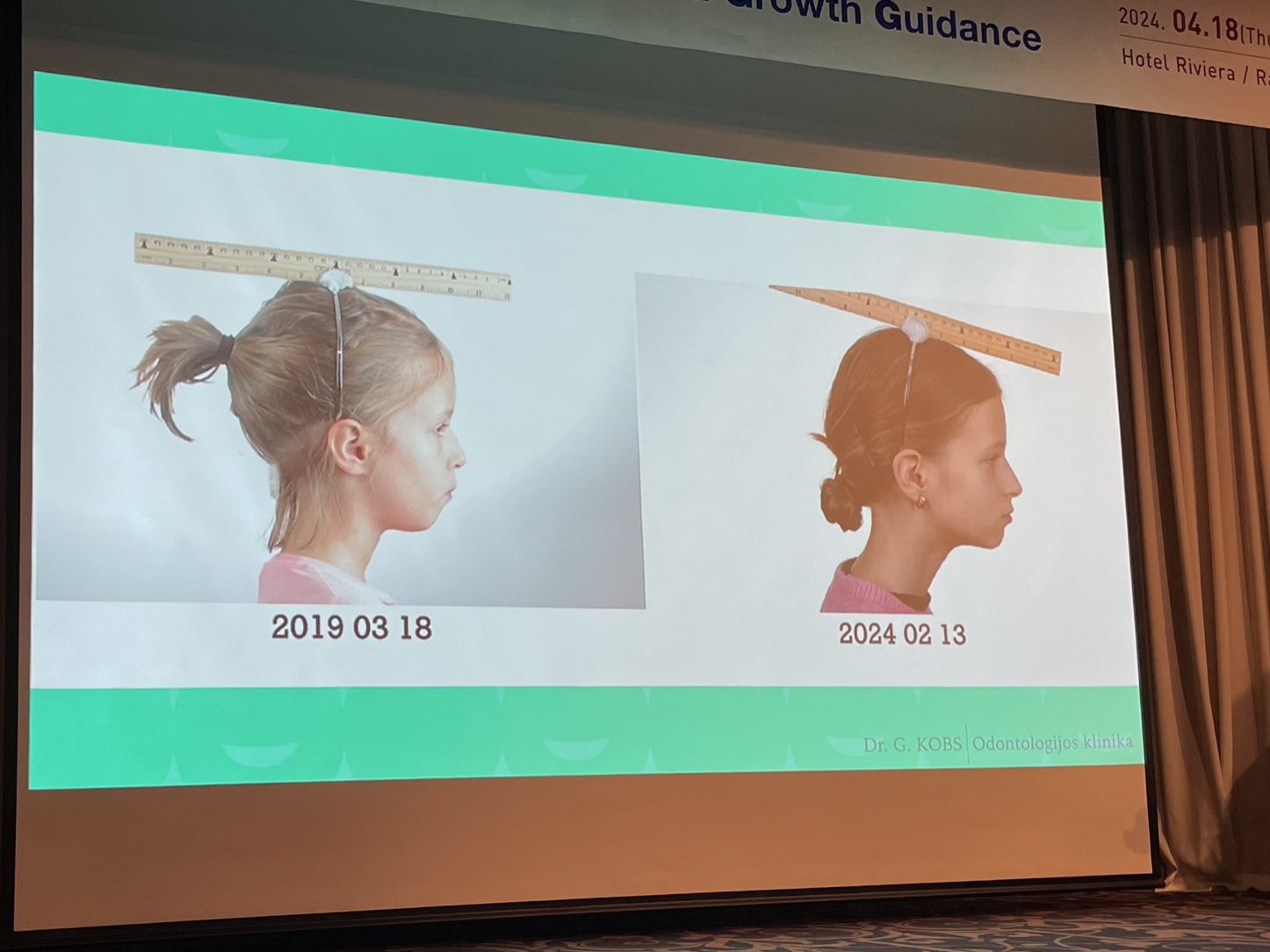

圖2, Dr. Dovile Drungilaite的演講幻燈片分享令人驚豔的case:咀嚼訓練加上生物板療法讓原本下顎垂直生長較多的小女孩,引導出更多往前的生長,臉型更健康美觀。

圖3, Dr. Simon Wong分析收集多年的治療數據,說明生物板療法 (Biobloc therapy)能促進顎骨的水平生長,改善上下顎骨前後向 (AP direction)的生長落差同時避免額外增加臉部垂直高度,甚至可稍稍減少下顎平面的角度(角度越大代表垂直往下的生長越多)。

圖4, Dr. Sandra Kahn 正在說明舌頭與上顎之間的負壓就像矽膠杯蓋可以吸住杯子,讓舌頭能夠長時間維持在對的姿勢避免口呼吸。

圖5, Dr. Marisa Santos舉例口腔功能&姿勢,正確與不良的兒童,臉型有明顯的生長差異。

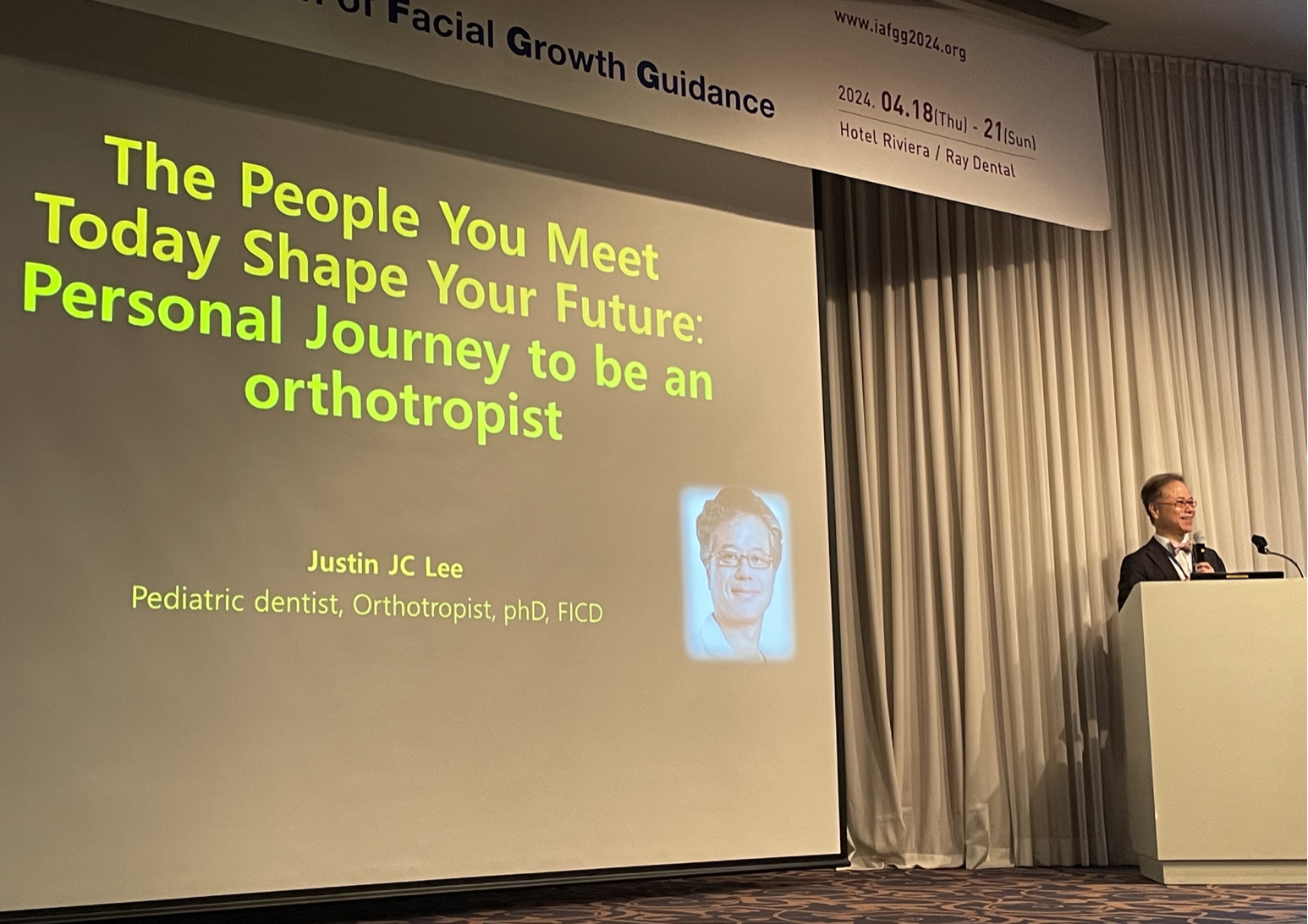

圖6, Dr. Justin Lee分享其引入Orthotroopic(生長引導)治療的歷程。Dr. Lee同時也是此次大會的主辦人,無論是熱情招待與會醫師韓式烤肉、參觀他一手打造的五星級兒牙診所暨顱顏生長引導中心,還有精心規劃的會後晚宴,讓大家在整日的課程洗禮後盡情放鬆與互相交流鼓勵。

歐美人種天生鼻子比較高挺,引導兒童顎骨往前生長可以讓顏面美觀更和諧。然而亞洲人種天生鼻 子較小 (所謂Asian penalty),安格氏第三類咬合不正(Angle’s Class III malocclusion, 俗稱戽斗臉 型)的盛行率更高,因此往前生長引導的治療策略到底是否合適,是不是會導致「雙顎前凸」更明 顯?一直是我們所關注的。另一方面,亞洲家長工作繁忙(小孩也很忙),傳統價值觀對孩童的學 業期望不比健康期望低,對於需要嚴格要求孩童配合度的療法,是否有辦法讓課業繁重的台灣兒童 確實執行,也是我們所好奇的。令人興奮的是,日韓已經累積近二十年使用梅醫師發明的生物板第 三階段裝置 (Bioblock Stage 3) 的應用經驗,堅持使用足夠的時間,患者便能建立上下顎閉合在正 確位置的肌力與習慣,激發顎骨往前生長,然後牙齒會順應正確的姿勢回到健康的排列位置。由於 患者開始治療的年齡、顎骨發育錯誤的程度、肌肉素質與適應正確姿勢的狀況不同,有時候會需要 「擴張—往前生長引導—再擴張—再生長引導」好幾個循環,療程可能會長達5~7年直至患者的顱顏 生長趨向健康又穩定的結果,對於醫病之間的互信與合作充滿考驗,因此與家長、患者充分溝通, 篩選出能充分理解治療理念,願意承擔病人應負的責任,在生活作息、裝置配戴上能高度自律配合 醫囑的家庭,對治療的成功與否相當關鍵。(圖7)

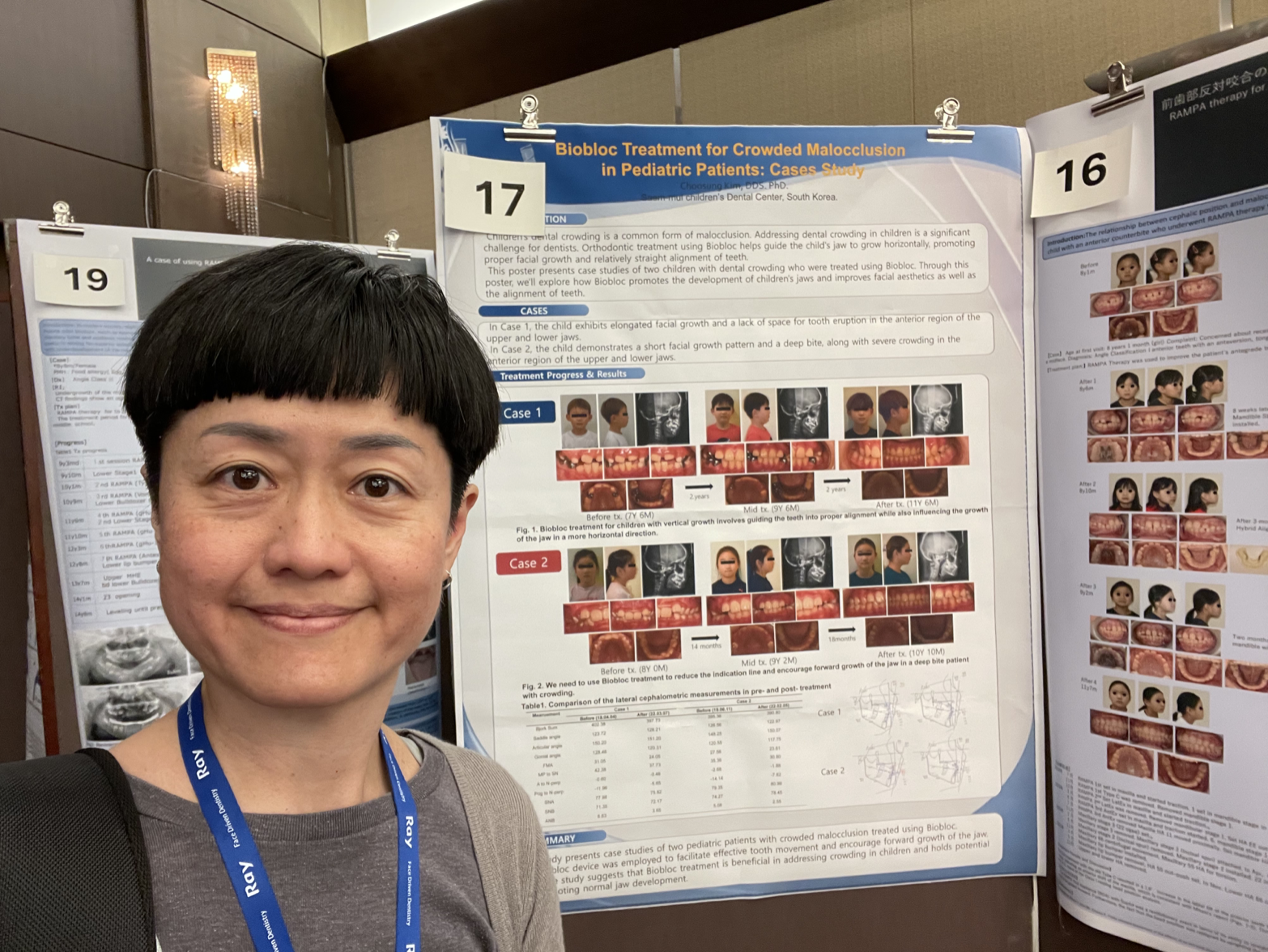

圖7, 兒牙醫師Dr. Choo Sung Kim的case report詳盡記錄韓國小患者長達3-5年的療程,能夠完成治療的小朋友確實能從鼻塞過敏的困境中,重建閉口鼻呼吸的習慣。圖為筆者與Dr. Kim的報告貼示合影。

生物板第三階段裝置 (圖8),是利用特殊設計迫使患者於佩戴時「不得不」把嘴巴咬合好,否則直接 打開會壓迫到某些痛點,藉此來訓練患者維持閉口姿勢。由於其他的功能性矯正器 (例如Herb’s appliance, Twin block或Myobrace等等),對於嘴巴打開沒有任何限制,如果患者沒有主動花力氣 咬合,嘴巴仍然經常放鬆打開的話,療效仍然會受到開口姿勢的影響,導致上顎受到裝置往下(垂 直向)或往後退的拉扯,無法充分往前生長。當然,生物板第三階段裝置的使用期間,患者被迫需 要忍受整日不得張口(除了用餐與潔牙可摘除)的生活,對患者與家長都不是輕鬆的事,所以也有 醫師決定投注心力在更年幼的族群,設計訓練課程協助3~5歲咬合異常的幼兒建立正確的姿勢,由於 這個年紀通常顎骨的問題還不嚴重,只需搭配使用生物板第一階段裝置擴張上顎,改善換牙初期的 空間不足,訓練舌頭去貼合夠寬的上顎,在日常生活中繼續維持對的姿勢與習慣,就能避免延誤到 年紀更大時必需用更困難的治療工具。對於6-9歲才開始治療的兒童,則須了解若非付出心力配戴生 物板第三階段裝置,養成正確的口腔閉合姿勢,顎骨便無法充分發育,一但生長結束,任何機械式 外力產生的牙齒移動都不會穩定,因為牙齒總會受到錯誤姿勢產生的力量往回跑,成年後臉型的改 善也只能靠手術才能「真正」把骨骼往前修正,否則任何為了美觀把牙齒往後拉的方式,都有損害 呼吸道空間的風險。

圖8,會場有專業技師展示各種裝置:圖為Biobloc Stage 3 裝置,佩戴在口中的狀態(由口腔後側往前看),配掛於上顎的裝置有前後兩對「鎖 (lock)」,需要由醫師在診間逐步添加厚度直至能規範患者張口不超過1mm,藉以養成正確閉口姿勢,促進水平向前生長。

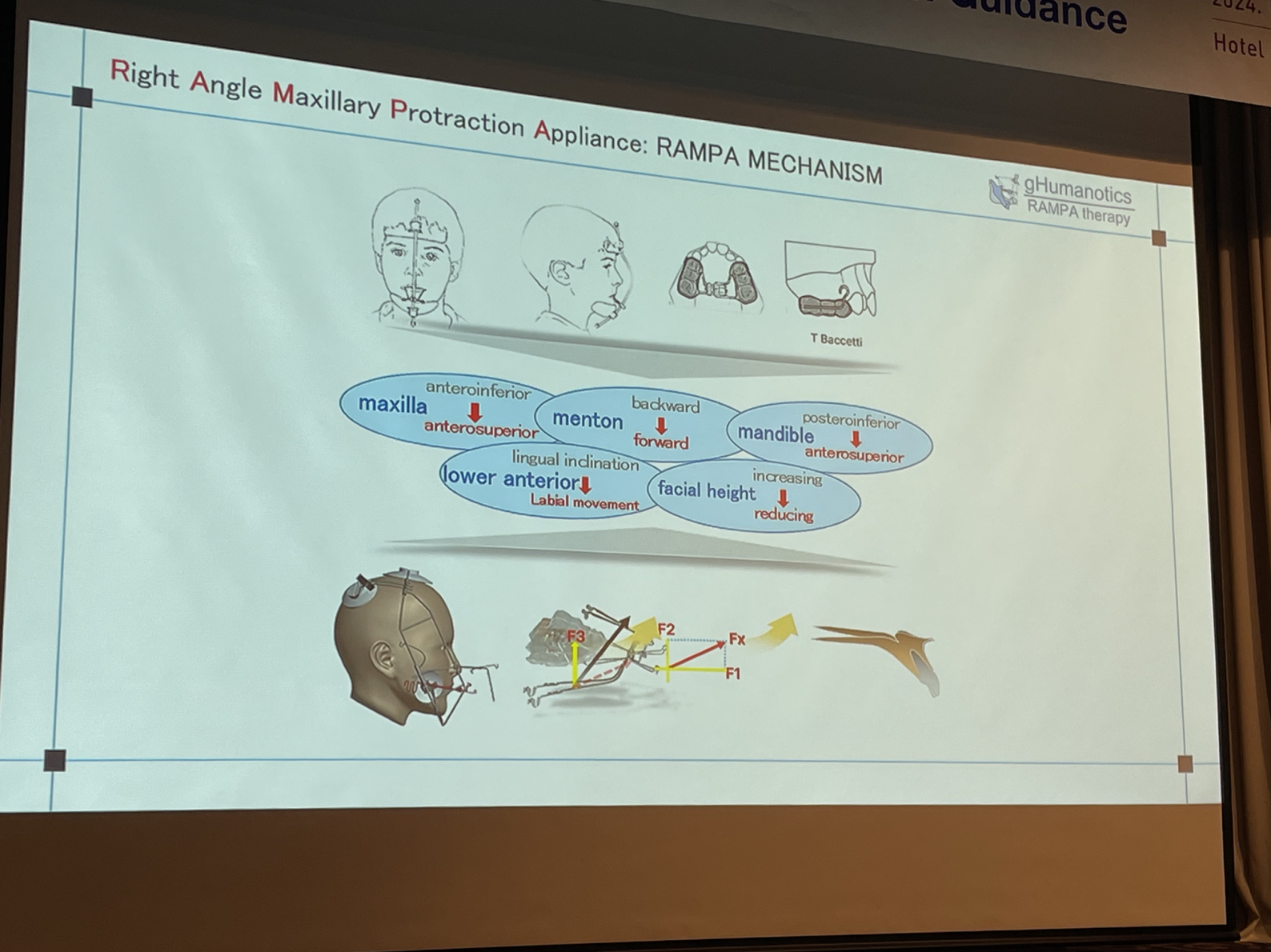

此外,日本醫師 (Yasushi Mitani, Koicjiro Arita, Konya Okamura, Noriyuki Kumamoto)也分享 他們改良的上顎牽引裝置 RAMPA—Right Angle Maxillary Protraction Appliance (圖9),用於治 療上顎發育不足的患者(亞洲人特別多),讓中臉平坦的兒童能有更多的水平向前生長,同時必免 傳統面弓可能造成上顎前牙區下墜的情形。

圖9, Dr.Yasushi Mitani說明RAMPA裝置原理與特色的幻燈片

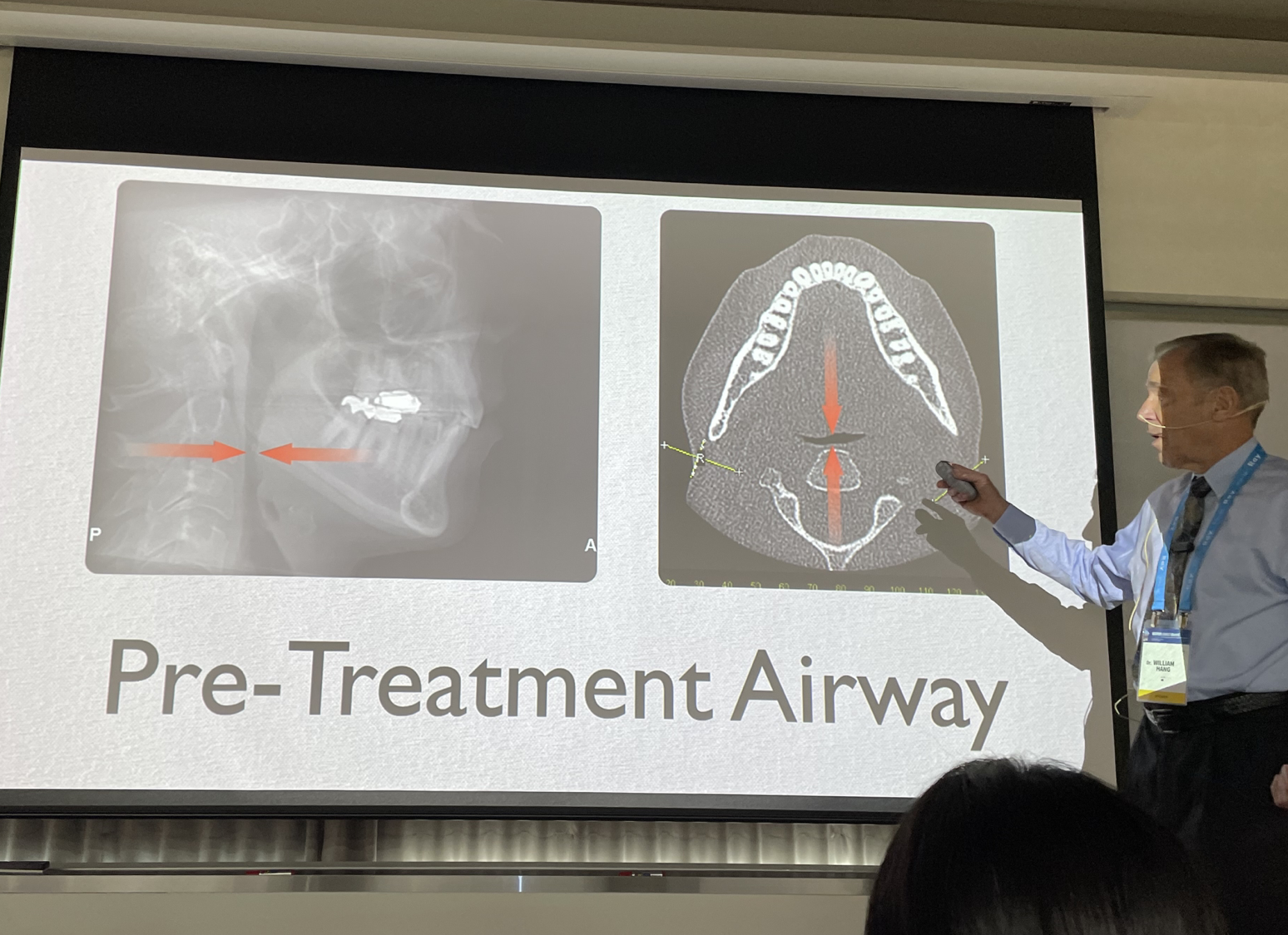

另外也有報告成人方面的治療,主要是美國的Bill Hang (圖10), Brian Hockel (圖11)兩位醫師,分 享重建口顎與呼吸道空間的策略。由於現今常用的矯正裝置與拔牙關閉牙縫等等處置,多半會造成 牙弓範圍與口腔深度的減少,因此有部分較敏感的患者出現影響健康的後遺症。身為醫師的我們也 應當讓⺠眾了解,當今齒顎矯正追求的目標不盡然是依據健康生理狀態所歸納的共識,其中關乎審 美的項目,例如嘴唇不應往前超出審美線 (E-line, 鼻尖與下巴尖的連線)過多,或是全口齒列不應 該有任何多餘牙縫等,有時候會牴觸維持健康所需的條件。為了追求現代審美標準所付出的代價 (顳 顎關節疼痛、阻塞型睡眠呼吸中止等等),很可能超乎你我想像!

圖10, Dr. Bill Hang說明患者治療前的呼吸道極為狹窄,這類患者更應避免拔牙往後拉牙齒的做法。

圖11, Dr. Brian Hockey本人因為小下巴有中度的睡眠呼吸中止症,也接受了雙顎前移的手數改善呼吸道空間。

IAFGG致力於推廣「以促進(維護)全人健康為最高原則」的齒顎矯正療法,看得出每位講師都充 滿熱忱,希望讓患者能獲得健康又穩定的治療結果,雖然執行過程有點辛苦且可能長達3~5年以上, 更需要患者充分理解並負起自身責任,但看到每一位生長引導出健康臉型,並且確實養成日常閉口 姿勢的孩子,或是重拾睡眠呼吸品質的成人患者留下的感謝信,就讓人再度回想起醫者初衷那份使 命感!「上醫醫未病之病,中醫醫欲病之病」,對醫師來說,小患者出現生長上的偏差其實不難覺 察,只是需要苦口婆心花力氣去教育患者和家長,令其了解放任現況發展的可能後果,與儘早醫治 可獲得的好處,還有橫跨將近整個生長期的療程該付出的心力。至於患者是否願意接受挑戰為自己 創造不同的可能性,當然不是醫者能一廂情願幫患者決定的,但是讓病人知道有更多促進健康的選 項,難道不是成為「上醫」所能做的第一步嗎?

今年在韓國的會議讓我們得以窺見日、韓醫師對兒童進行生長引導的成果,這背後代表著日、韓開 始有家長能了解並重視孩子的顱顏發展與往後的健康關聯,不僅僅只在意牙齒排列,而是願意投注 時間成本與金錢、花費心力去陪伴孩子養成一生受用的健康習慣:正確的(鼻)呼吸、端正的(閉 口)姿勢、充分的(咀嚼)運動等等。台灣自詡為醫療科技先進國度的同時,我們的家長何時才能 開始抓對重點,下功夫在訓練孩子(和家長自己?)回歸促進終生健康的生活模式呢?期待透過更多 的推廣、宣導,讓這一天能早日到來,讓每個孩子都有機會展現最理想又健康的顏值!

![]()

2024 牙醫學會研討 秋季會刊其他資料:

前言:(立即前往閱讀)

周玉萍醫師:從一名小兒物理治療師的視角出發,分享了她對口腔肌功能訓練課程的參與感想,並探討了呼吸、齒列、姿勢與兒童成長之間的緊密聯繫。(立即前往閱讀)

簡婉怡醫師:深入分析了臨床上牙科與其他專業之間的合作,展示了多角合作如何改善兒童的口腔與全身健康。(立即前往閱讀)

李奕瑋醫師:帶來了2024年國際顱顏生長協會學術研討會的參訪心得,回顧了約翰·梅醫師的「理想生長前提」理論及其在兒童早期齒顎矯正中的應用。會議的討論不僅涵蓋了全球案例,還揭示了不同文化與地域背景下,如何通過齒顎矯正技術促進兒童顱顏發育的最佳成果。(立即前往閱讀)